卵巣明細胞がんとは

卵巣がんとは、卵巣に発生した悪性腫瘍のことであり、発生する部位によって、上皮性腫瘍(卵巣がん)、胚細胞性腫瘍、性索間質性腫瘍に分類されます。

また、卵巣がんは組織型によって、漿液性がん、明細胞がん、類内膜がん、粘液性がん、悪性ブレンナー腫瘍、漿液性粘液性がんなどのサブタイプに分類されます。

この中で、明細胞がんは欧米では稀なサブタイプですが、アジア(特に日本)では頻度が高いがんとなります。

欧米では上皮性卵巣がんの約5%に対し、日本では約20%を占めています。

卵巣明細胞がんの特徴

卵巣がんは、一般的に高齢で発症することが多いですが、卵巣明細胞がんは若い世代で発症しやすいという特徴があります。

病理学的特徴としては、グリコーゲンが貯留しているため、顕微鏡で明るく見える細胞質を持っています。

また、他の卵巣がんと性質も異なるため、進行速度や拡がり方も違ってきます。

卵巣明細胞がんの細胞は、通常、免疫組織化学的にHNF-1βやNapsin Aといったマーカーで陽性反応を示します。

発生とリスクファクター

卵巣明細胞癌がんの正確な発生要因は未だ明確となっておりません。

しかし、子宮内膜症が関係していると考えられています。

卵巣明細胞がんの診断時には、子宮内膜症を合併していること多く、内膜症病変を発生場所として卵巣がんに進展する場合があります。

子宮内膜症は月経がある女性に発症するため、卵巣明細胞がんも20代~30代の若い年代(生殖年齢)で多く見られます。

また、不妊治療の経験がある女性では、卵巣明細胞がんのリスクが高まることが指摘されています。

診断

卵巣明細胞がんの診断は、通常の卵巣がんと同様に、主に画像診断と組織診断によって行われます。

超音波、CTスキャン、MRIなどの画像検査が初期の診断に用いられます。

最終的な診断は、外科手術によって取り出された腫瘍を病理検査した結果を基に行われます。

最も数の多い漿液性がんは、進行が早いという特徴がありますが、明細胞がんの場合は、進行が遅く約半数がステージⅠ期で見つかることが多いです。

これは、明細胞がんは、子宮内膜症のチョコレート嚢胞内でがん化することが多いため、腹部に拡散されず卵巣に留まる期間が長いためです。

治療

卵巣明細胞がんは、抗がん薬(化学療法)が効きにくいという特徴もあります。

そのため、手術によって最大限まで腫瘍を取り除くことが非常に重要となります。

また、一般的な卵巣がんは、プラチナ製剤の抗がん薬が有効ですが、卵巣明細胞がんは抵抗性があります。

現在、卵巣がんの化学療法で用いられるタキサン製剤とプラチナ製剤の併用療法(TC療法)ではなく、他の薬剤との組み合わせも検討されています。

そして、化学療法と併用して行う、分子標的療法の効果も期待されています。

分子標的薬のベバシズマブには、がん細胞への栄養を遮断する作用があります。

予後

卵巣明細胞がんは、ステージⅠ期であっても治療成績が悪く、予後が不良になることが多いです。

再発してしまうと更に治療が困難となるため、初回手術の重要性を認識しておく必要があります。

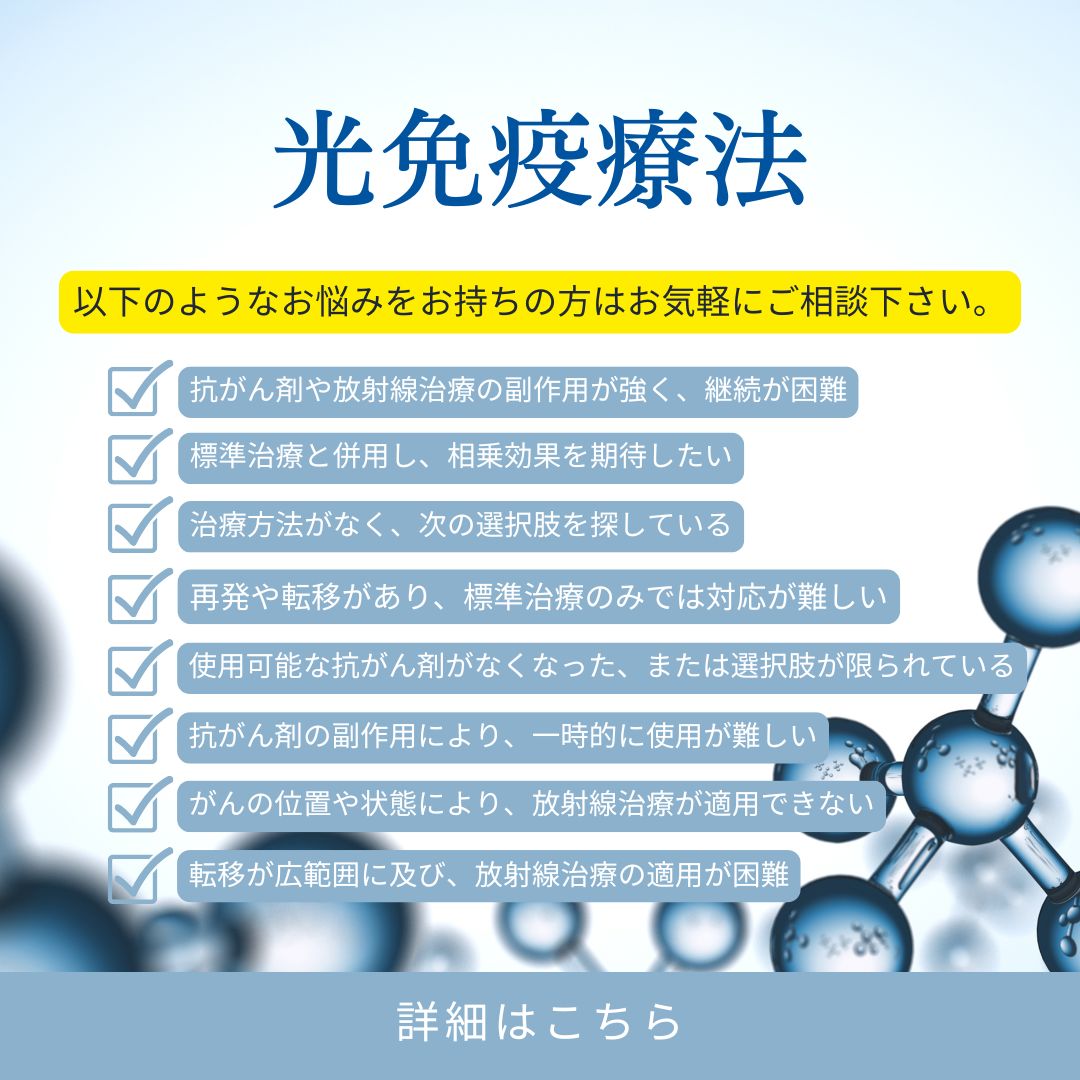

光免疫療法

この治療法は、特定の波長の光を用いて、薬剤を癌細胞に集積させ、選択的に破壊する手法です。

がん細胞を選択的に攻撃するため、正常細胞への影響が少なく、副作用が低減できる利点があります。

卵巣明細胞がんについても適用できる可能性がありますので、標準治療だけでは治療成績が良くないという患者様は一度ご相談ください。

光免疫療法は標準治療と併用可能なため、現在の治療を継続しながら受けて頂くことができます。

以下より当院の光免疫療法の詳細をご確認頂けます。

まとめ

卵巣明細胞がんは、日本人女性に多く発症するがんであり、進行は遅いが予後が悪い傾向にあるがんです。

子宮内膜症が発症に影響すると考えられており、若い世代に発症しやすいという特徴があります。

また、抗がん薬が効き難いタイプのがんのため、初回手術でどれだけ腫瘍を摘出できるかが予後を左右します。

光免疫療法は、治療法が制限される卵巣明細胞がんに対しても有効な治療の一つとなる可能性があります。

標準治療と併用することで相乗効果も期待できるため、卵巣明細胞がんに関する治療でお悩みの方はご検討ください。

【当該記事監修者】院長 小林賢次

がん治療をご検討されている、患者様またその近親者の方々へがん情報を掲載しております。ご参考頂けますと幸いです。