目次

肝がん(ステージ4)肺転移の病態を理解する

肝がんは肝細胞由来の悪性腫瘍であり、進行に伴い血行性に肺へ転移することがあります。

ステージ4は肝外転移や高度な進展を示す病期であり、全身的な視点での治療計画が必要になることが多いです。

肺転移は自覚症状が乏しい場合もありますが、進行により咳、血痰、息切れなどがみられることがあります。

肝機能、全身状態、併存疾患、既往治療歴を総合的に評価し、治療の目的や優先順位を明確にすることが大切です。

評価と検査の進め方

画像検査は胸部CTが中心となり、病変数や分布、増大速度の把握に役立ちます。

必要に応じてPET-CTやMRIが併用されることがあります。

診断の確度を高める目的で、生検を検討する場面もありますが、侵襲と利益のバランスを主治医と慎重に検討します。

肝機能はChild-Pugh分類やALBIなどで把握し、治療選択の基盤とします。

全身状態はパフォーマンスステータスで評価し、治療強度の調整に生かします。

治療目標と意思決定

治療目標は延命、症状緩和、生活の質の維持や向上が柱になります。

患者様の価値観や生活背景をふまえ、治療強度、通院頻度、予想される副作用を共有し、納得感のある意思決定を目指します。

治療は段階的に見直されることがあり、効果や副作用の推移に応じて調整されます。

標準治療の基本:全身療法を軸に考える

分子標的薬は腫瘍の増殖や血管新生に関わる経路を狙う選択肢として位置づけられます。

免疫療法は患者様自身の免疫応答を高めることで腫瘍制御を目指す選択肢として検討されます。

併用療法は有効性と安全性のバランスが重要であり、出血リスクや肝機能の状況などに配慮して適応が検討されます。

副作用は高血圧、蛋白尿、手足症候群、倦怠感、下痢、免疫関連事象などが報告されており、早期の対応と用量調整で継続可能性が高まることがあります。

治療の効果判定は画像評価と腫瘍マーカー、臨床症状を総合して行い、過度な短期変更を避けつつも遷延する副作用には柔軟に対処します。

局所治療の併用が検討される場面

肺転移巣が限局的で小数の場合や、症状の原因となっている単発病変に対して局所治療が検討されることがあります。

外科的切除は全身状態や呼吸機能、病変数により適応が検討されます。

定位放射線治療は切除困難例でも局所制御を目指せる可能性があります。

ラジオ波焼灼などの焼灼療法は病変の位置と大きさ、周辺臓器との距離を踏まえて慎重に適応が検討されます。

局所治療は全身療法の補助的役割となることが多く、タイミングや休薬期間の調整が重要です。

支持療法と生活の質(QOL)の維持

支持療法は全身療法と並行して行われ、治療継続性に影響します。

疼痛には段階的鎮痛薬の使用、神経ブロックなどが検討されます。

呼吸症状には酸素療法、気道クリアランス、呼吸リハビリが役立つことがあります。

栄養管理は筋量維持と肝機能温存のために重要であり、食事支援やサプリメントの活用が検討されます。

疲労や不眠には運動療法、睡眠衛生指導、薬物療法を組み合わせます。

心理社会的支援は不安や抑うつの軽減、意思決定支援に寄与します。

早期からの緩和ケア連携は生活の質の向上に結びつく可能性があります。

副作用マネジメントの実際

高血圧は家庭血圧も含めてモニタリングし、降圧薬を適宜調整します。

手足症候群には保湿、摩擦回避、角質ケア、用量調整が検討されます。

下痢には整腸、脱水予防、必要時の薬物療法が行われます。

免疫関連事象が疑われる場合は早期の共有と専門科連携が大切です。

副作用ノートを用いて症状と対策を記録すると、受診時の説明に役立ちます。

臨床試験という選択肢

標準治療が難しい場合や既存治療で効果が限られる場合、臨床試験参加が検討されます。

適格基準、予測される利益と不利益、通院負担を丁寧に確認します。

主治医と情報を共有し、セカンドオピニオンも活用しながら納得感のある選択を目指します。

治療選択の整理(要点)

| 評価の軸 | 検討内容 |

|---|---|

| 病変評価 | 肺転移の数、サイズ、分布、増大速度を把握します。 |

| 肝機能 | Child-PughやALBIで評価し、治療強度を調整します。 |

| 全身状態 | パフォーマンスステータスを参考に適応を検討します。 |

| 治療歴 | 既往薬剤、反応や副作用を踏まえ次の選択肢を考えます。 |

| 患者様の希望 | 生活リズム、通院間隔、副作用許容度を共有します。 |

日常生活の工夫

呼吸負担を減らすために階段昇降や長距離移動は分割して行います。

感染予防のために手洗いと口腔ケアを習慣化します。

栄養は蛋白質とエネルギーを意識し、少量頻回の摂取を検討します。

脱水を避けるためにこまめな水分補給を心がけます。

家族や職場と情報を共有し、無理のない就労や休職の選択肢も視野に入れます。

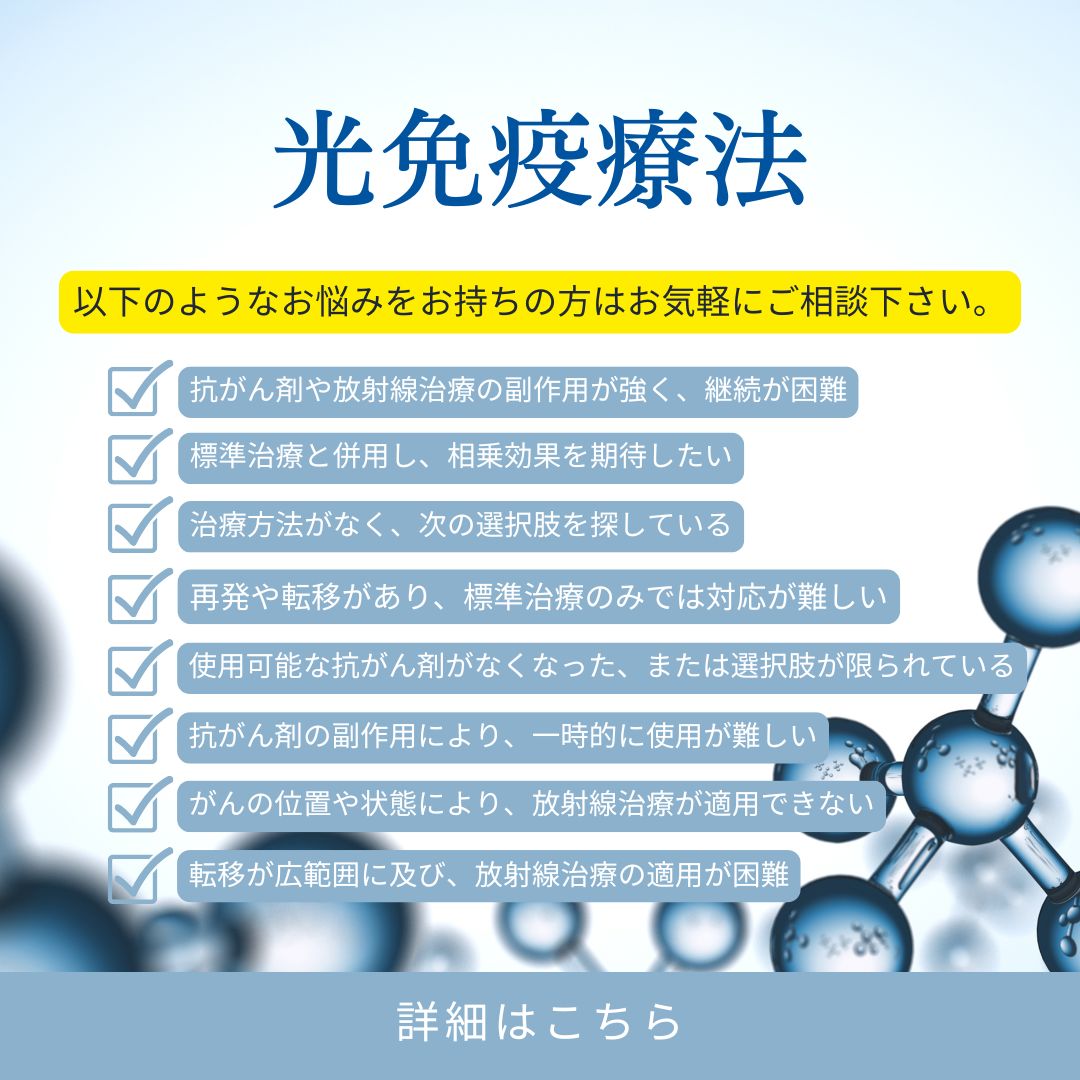

選択肢としての光免疫療法

現在の標準治療に加えて、光免疫療法という治療選択肢があります。

この治療法は、がん細胞に集積する光感受性物質に、近赤外線を照射することでがん細胞を選択的に破壊することを目指すものです。

副作用が比較的少ないとされ、局所への影響も限定的になる可能性があります。

以下より当院の光免疫療法に関する詳細をご確認頂けます。

まとめ:個別化と見直しのサイクル

肝がん(ステージ4)肺転移では、全身療法を軸にしつつ、局所治療や支持療法を組み合わせる個別化が重視されます。

治療効果と副作用の推移を定期的に評価し、必要に応じて計画を見直します。

補完的選択肢を含め、多様な可能性を検討する姿勢が選択肢を広げることがあります。

患者様とご家族が納得しやすい説明と共有を重ね、生活の質を保ちながら治療を続ける道を探っていきます。

【当該記事監修者】院長 小林賢次

がん治療をご検討されている、患者様またその近親者の方々へがん情報を掲載しております。ご参考頂けますと幸いです。