死亡率の高い卵巣がん

卵巣がんは、女性性器の悪性腫瘍の中では、診断が難しく死亡率が高いがんです。

卵巣にできる腫瘍は、上皮性腫瘍(じょうひせいしゅよう)、胚細胞腫瘍(はいさいぼうしゅよう)、性索間質性腫瘍(せいさくかんしつせいしゅよう)の3つに分類され、上皮性腫瘍が90%を占めます。

3種類のそれぞれに良性・境界悪性・悪性の腫瘍があり、多くの場合は良性腫瘍に分類されます。

年間1万2千人以上が卵巣がんと診断され、毎年5千人以上の方が卵巣がんによって亡くなっています。

この記事では、死亡率の高い卵巣がんが発症するきっかけを解説します。

卵巣がんのきっかけとその詳細

卵巣がんが発症するきっかけ(原因)は、遺伝性のもの以外にはっきりとしたものが解明されていません。

しかし、リスク要因として以下のようなものが挙げられます。

●30代以上

卵巣がんは30代以上から罹患者数が増え始め、50代~60代がピークとなります。

2020年卵巣がんの年齢階級別罹患率については、人口10万人あたり、25~29歳:6.5人、30~34歳:9.3人、35~39歳:12.2人、40~44歳:19.4人、45~49歳:28人、50~54歳:35.1人となっており、それ以降は徐々に下がっています。

卵巣は、排卵を繰り返すことで卵巣被膜が傷つき、修復を繰り返す際に遺伝子の情報伝達ミスが起こることがあります。

これによって腫瘍(がん)が出来てしまうため、年齢を重ねて排卵回数が増えると卵巣がんを発症しやすくなります。

●妊娠・出産経験が無い

妊娠・出産をすると、約1~2年間は排卵が中断されます。

そのため、妊娠・出産経験が無い女性はその期間だけ排卵回数が増えるため、卵巣がんになるリスクが高くなります。

近年は、年々出生率が低下していますので、それも卵巣がんの罹患者数が増加している要因と考えられます。

●初経が早い・閉経が遅い

初経が早い場合や閉経が遅い場合は、その分排卵回数が多くなるため、卵巣がんのリスクが高くなります。

また、それに関連して、閉経後についても卵巣がんのリスクが高くなると考えられています。

事実、卵巣がんを罹患するのは、50代以上で閉経している女性が大半となります。

●欧米的な食生活と肥満

動物性脂肪やタンパク質の摂取が多い欧米的な食生活は、卵巣がんのリスク要因と考えられています。。

また、肥満は女性ホルモンのバランスを崩し、卵巣がんのリスクを高めるといわれています。

●子宮内膜症(チョコレート嚢胞)

子宮内膜症は女性の10人に1人が発症するよくある疾患です。

子宮内膜症があり、子宮内膜症性嚢胞(チョコレート嚢胞)を持っている女性の0.7%が、卵巣がん化するとの報告があります。

また、50代女性の場合、約20%でがん化するといわています。

●長期間のホルモン補充療法

閉経後のホルモン補充療法は、卵巣がんのリスクを高めます。

特に、10年以上ホルモン補充療法を行っている場合は注意が必要です。

●遺伝的要因

遺伝性乳がん卵巣がん症候群(HBOC)やリンチ症候群など、遺伝的要因による卵巣がんは全体の約10%を占めています。

HBOCでは、BRCA1遺伝子に変異がある場合は約40%、BRCA2遺伝子に変異がある場合は約20%まで卵巣がんの生涯罹患率が上昇します。

これらの要因は、卵巣がんのきっかけとなる可能性がありますが、必ずしもがんが発生するわけではありません。

それぞれの要因が複雑に絡み合い、個々の体質や環境によってがんの発生リスクは変動します。

したがって、卵巣がんの予防や早期発見には、定期的な検診(超音波検査)やセルフチェック、健康的な生活習慣の維持が重要となります。

卵巣がんの発覚

卵巣がんは自覚症状が乏しいがんのため、「お腹の膨満感」、「下腹部の痛み」、「頻尿」といった症状で、医療機関を受診した際に見つかるケースが約半数となります。

早期発見が難しいため、発見時にはステージⅢやステージⅣまで進行した状態で見つかることも少なくありません。

卵巣がんを疑われる症状がある方は、早めに医療機関を受診するようにしましょう。

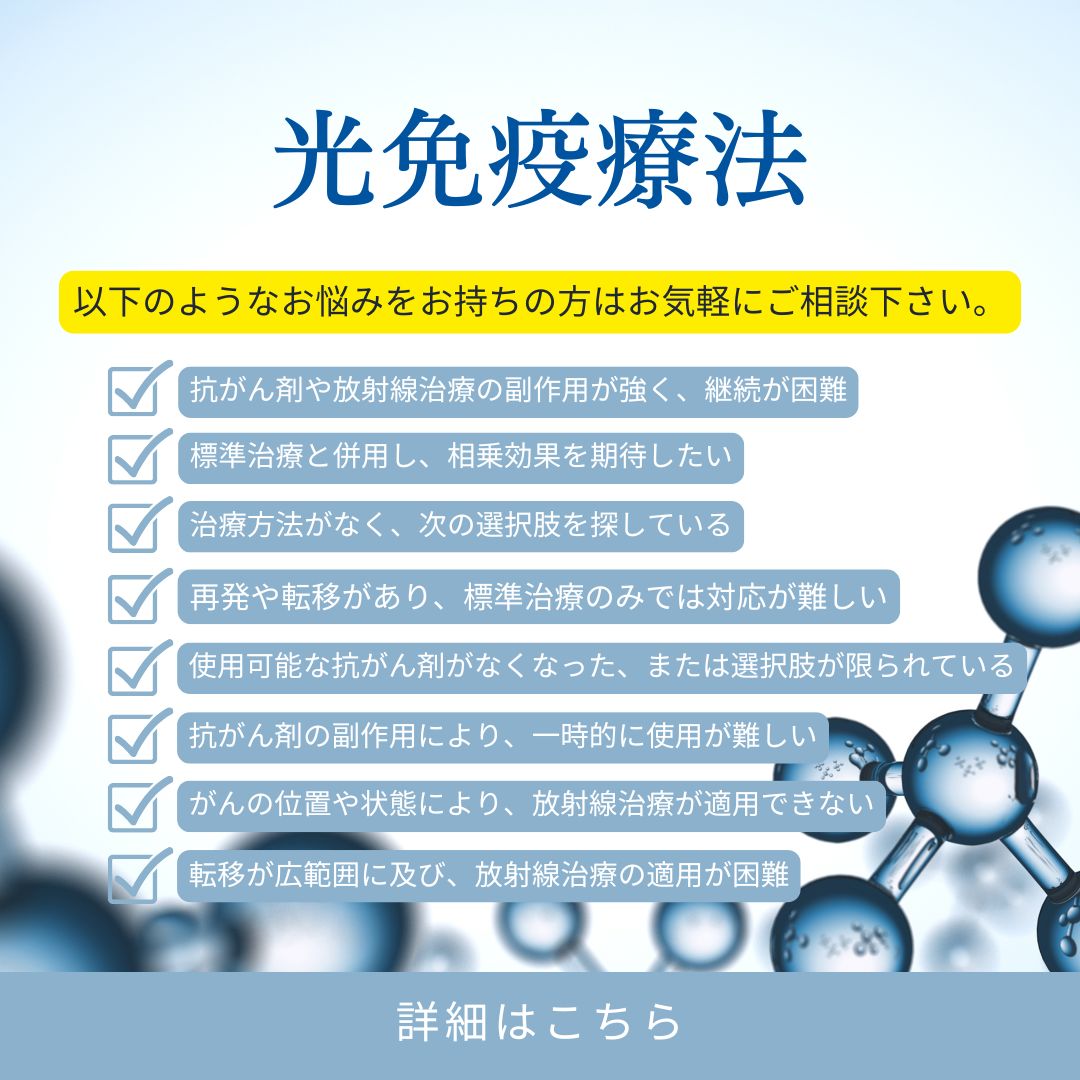

光免疫療法と卵巣がん

光免疫療法は、特定の波長の光を用いてがん細胞を選択的に攻撃する治療法で、健康な細胞への影響を抑えることが可能です。

この治療法は、卵巣がんに対しても有効な治療法となる可能性があります。

現在、卵巣がん治療についてお悩みの方はお気軽にご相談ください。

詳細は、以下のリンクから当院の光免疫療法のページをご覧いただけます。

【当該記事監修者】院長 小林賢次

がん治療をご検討されている、患者様またその近親者の方々へがん情報を掲載しております。ご参考頂けますと幸いです。