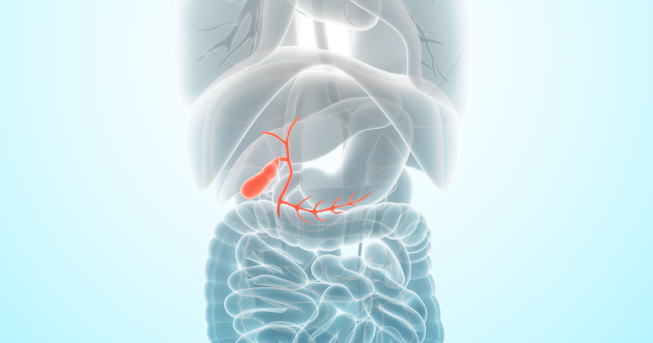

胆道について

About the biliary tract

胆道とは,肝臓で生成される胆汁(脂肪の消化を補助する消化液)が運ばれる通路(管)のことで、具体的に肝臓から十二指腸まで(の胆汁の通路)を指します。

胆道がんは、胆汁を一時的に蓄える胆のう(胆嚢)と胆汁が流れる胆管に大きく分けられます。

そして、胆管は、上部・中部・下部・乳頭部(十二指腸への出口)と細かく分類できます。

また胆道の分け方として、肝管・肝内胆管・肝外胆管・胆のう・肝門部・総胆管・乳頭部(ファーター乳頭等)とされることもありますます。

更に、肝外胆管は肝臓側にある肝門部領域胆管と膵臓側にある遠位胆管に分類されます。

胆道がんとは

What is biliary tract cancer?

胆道がんは、胆道にできるがんをまとめたもので、がんが発生した場所(部位)によって、名称は様々です。

細かく見ていくと、①胆管がん(肝内胆管がんと肝外胆管がん)と②胆のうがん、③乳頭部がんに分類できます。

更に、胆管がんは上部胆管がん・中部胆管がん・下部胆管がんと分けることができます。(肝内胆管がんは、肝臓がん系統に分類されることが多く、一般的には『胆管がん』は肝臓外の胆管に発生したものを指します。)

がんの統計では、胆のうがんと胆管がんは1つのグループとして扱われるのに対して乳頭部がんは、十二指腸のがんとして扱われており独立しています。

①胆管がん

胆管がんは、胆管の上皮(胆管内側の表面を覆っている粘膜)から発生する悪性腫瘍です。

胆管に発生した悪性腫瘍の部位により、肝外胆管がんの肝門部領域胆管がんと遠位胆管がん、そして肝内胆管がんに分けられます。

肝内胆管がんは、別称として胆管細胞がんと呼ばれることもあります。

また、肝内胆管がんは肝臓に生じたがんとして、肝細胞がんと一緒に原発性肝がんとして扱われています。

胆管がんの発育は、大別して以下の3つがあります。

a)浸潤性発育

肝外胆管がんの中で1番多くみられます。胆管上皮から生じたがんは、服にコーヒーをこぼしたときのように周りへ広がります。

b)胆管内発育

主に胆管内側の空間にのみ向かって、きのこのかさのような形に盛り上がるように大きくなります。

c)腫瘤形成性発育

腫瘤(腫瘍の塊)を形成して大きくなります。 肝外胆管がんは、1)と2)の発育形式をとります。肝内胆管がん(胆管細胞がん)は主に3)の発育形式をとりますが、2)や、まれに1)の発育を示すものもみられます。

②胆管がん

胆のうおよび胆のう管に生じるがんを胆嚢がんといいます。

③乳頭部がん

乳頭部に生ずる腫瘍を十二指腸乳頭部腫瘍と呼び、がんになる前の乳頭部腺腫と乳頭部がんに大きく分類されます。

早期乳頭部癌は粘膜内または十二指腸乳頭部括約筋内に留まっているものと定義されています。

進行度に応じて、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳa、Ⅳbの5段階に分類されます。乳頭部癌の進行度は様々な因子の組み合わせで決定されます。

具体的には、壁深達度(十二指腸への浸潤、膵への浸潤)、リンパ節転移の有無、肝転移の有無等で決定されます。

胆嚢がん・胆道がんの原因

ここでは、胆道がんの危険因子について解説していきます。

胆道がんの発がん因子としては、慢性炎症が挙げられます。代表的なものは、胆嚢炎や原発性硬化性胆管炎です。

また、先天性疾患についても先天性胆道拡張症や膵胆管合流異常が胆道がんの発がん因子に挙げられます。

近年においては、印刷工場内で塩素系の有機洗浄剤を使用してきた作業員が胆管がんを高頻度で発がんしていることが報告されており、塩素系有機洗浄剤の主成分のジクロロプロパンが胆道がんの危険因子として考えられています。

胆嚢がん・胆道がんの症状

Symptoms of gallbladder cancer,biliary tract cancer

胆道がんの初期にみられる症状と進行期にみられる症状、更に転移の際等にみられる症状について解説していきます。

(1)初期の症状

胆道がんの初期症状は、およそ9割が黄疸で、胆道がんの1番多く確認される症状となっています。

胆道は胆汁の通り道なので、胆道に生成した癌は胆道を閉塞し、胆汁の流れが困難となります。

すると癌による閉塞部位より上流測の胆管は胆汁によって拡張し、行き場のなくなった胆汁は胆管から血管に向かって逆流します。

そのため胆汁中のビリルビンが血液中に増加し、目や皮膚に黄染し、黄疸を発症します。胆嚢の場合は、癌が胆管に浸潤する事で胆管閉塞を生じ、黄疸が生成します。

また、食欲不審や体重減少も次いで症状としてみられます。

また、ビリルビン尿や白色便といった症状も特徴的です。

更に、黄疸が高度となると、皮膚症状で掻痒感(痒み)が生じます。

「補足」

ビリルビン尿:血液中のビリルビン値が上昇すると、尿から排泄され、その尿は茶色くなったり、濃くなる傾向があります)

白色便:基本的に、胆道を流れる胆汁は十二指腸乳頭を経て十二指腸に注ぎ、食物と混合され消化に至ります。

便が黄色っぽくなるのはこの胆汁によるものです。

故に、胆管が閉塞して胆汁が流れなくなると、便は白くなります。

(2)進行期の症状

胆道がんの進行期の症状は初期症状に加え、様々な症状が出現します。

まず、胆道がんの進行に伴い、一般的に全身倦怠感が発症する傾向があります。

また、食欲不審や体重減少もみられます。

進行期でも黄疸はみられます。

黄疸が高度の場合には、顕著に食欲不振が見られる事が多くなります。

また、無痛性の胆嚢(胆のう)腫大を触知できます(クールボアジェ徴候(Courvoisier徴候))。

更に、がんの拡がりが高度になると、周囲の神経に浸潤してしまう為、痛みを伴う傾向にあります。

(3)転移時の症状

胆道がんは、稀に骨へ転移し、骨に痛みを感じる事もあります。

胆道がんでは、一般的にがんの進行に限らず、胆管炎を発症することで発熱や疼痛といった症状が現れることがあります。

上記の症状が一つでもみられる場合は勿論、各症状が長期間続いていると感じる場合には、早期に医療機関を受診するようにしてください。

当院の胆嚢がん・胆道がん治療法について

Our Gallbladder cancer,Biliary tract cancer treatment method

胆嚢がん・胆道がん情報記事監修者

Article supervisor

当該胆嚢がん・胆道がんに関するページは院長 小林賢次監修にて作成しております。

氏名:小林賢次

経歴

- 1991年3月 京都大学法学部卒業

- 2000年3月 富山医科薬科大学医学部医学科卒業

- 2000年5月 同愛記念病院 臨床検査科

- 2002年5月 NTT東日本関東病院病理診断部

- 2011年6月 新八重洲クリニック 院長

- 2019年1月~ 東京がんクリニック開院

出身大学

- 京都大学法学部卒業

- 富山医科薬科大学医学部医学科卒業

当院へのご相談の流れ

Consultation process for our clinic

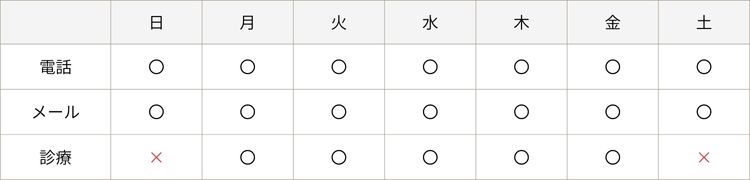

ご予約

当院は完全予約制となっておりプライベート空間を重視しております。

まずがお電話かメールにて事前予約をお願いします。

お急ぎの場合は、お電話を頂けますと、よりスムーズにご対応可能です。

ご来院

完全予約制となっておりますので、お時間には余裕を持ってご来院ください。

5分前を目安にご来院頂けますと幸いです。

また、診療情報提供書や血液検査データなどの資料をお持ちの場合には、持参して頂くようお願いします。

受付

受付で問診票をお渡し致しますので、まずは胆嚢がん・胆道がんに関する現在の状況をご記入ください。

分からない事がございましたら、お近くのスタッフにお気軽にお声掛けください。

例

・黄疸

・尿が茶色くなったり、濃くなる

・発熱

・皮膚症状で掻痒感

・骨に痛み

・全身倦怠感

・顕著に食欲不振

・右腹部が腫大

など

インフォームドコンセント

患者様に書いて頂きました問診票を見ながら、医師、医療スタッフにより胆嚢がん・胆道がんに関する治療方法をご説明致します。

その際はメリット、デメリットに関しても説明させて頂きますので、どのような事でもご質問下さい。

最適な治療方法を選定するために、なるべく現在の状態を詳しくお伝え下さい。

費用面に関してもこの際にご説明させて頂きます。当院の説明だけでは不安な場合は「セカンドオピニオン」もご検討頂けます。

同意書の記入

インフォームド・コンセントの際にご説明させて頂いた、胆嚢がん・胆道がんに関する効果、メリット、デメリット等をご納得頂けましたら、同意書を記入して頂きます。

今後の胆嚢がん・胆道がん治療計画について

当院は入院する事なく通院で治療を行う事が可能です。

その為、胆嚢がん・胆道がんを治療していく上で、患者様にはしっかりとした治療計画をご説明致しますので、治療計画に沿ったタイミングでご来院頂くようにお願い致します。

胆嚢がん・胆道がん治療のお問合せはこちら

【当該記事監修者】院長 小林賢次

がん治療をご検討されている、患者様またその近親者の方々へがん情報を掲載しております。ご参考頂けますと幸いです。