がんの要因と予防(悪性胸膜中皮腫・乳がん・子宮がん・卵巣がん・卵管がん)

癌(がん)は、全身の様々な部位に発生する可能性がある怖い病気です。

そのため、がんの予防やがん治療を行うために、自分自身でも知識を身につけておくことが重要となります。

今回は、胸部や陰部などに発生するがんについて要因や予防法などをご案内します。

がんの要因や予防法など(悪性胸膜中皮腫~卵巣がん)

胸部や陰部に関するがんの主な要因や予防法をご紹介します。

ここでご紹介する情報が全ての要因という訳ではありませんので、参考程度にお考えください。

(1)悪性胸膜中皮腫

悪性中皮腫の1つで、胸壁などの内側や肺の表面を覆う膜(胸膜)を作っている中皮細胞から発生する腫瘍です。

肺がんや胃がんなどに比べると、発生する頻度の低いがんですが、年間千人を超える人が悪性中皮腫(胸膜を含む)で亡くなっています。

悪性中皮腫は、アスベストを吸引してから20~50年程度で発症するとされており、アスベストを取り扱う労働者だけでなく、工場周辺の住民にも発症することが社会問題にもなりました。

一方、アスベスト曝露のない場合でも中皮腫が発生する可能性はあり、空中に浮遊する繊維吸入との関連を示唆する報告もありますが、原因は明らかとなっていません。

悪性胸膜中皮腫では、胸膜腫瘍による胸の痛み、咳、大量の胸水による呼吸困難や胸部圧迫感が起こります。

他の病気でも上記の症状が現れるため、早期発見の難しく発見した時には重度に進行していることが多いのも特徴です。

(2)乳がん

乳がんは、女性ホルモンの1つである「エストロゲン」が発生・増殖に大きく影響します。

具体的には、妊娠・出産経験が無い、高齢出産、初経年齢が早い、閉経年齢が遅いなど、エストロゲンに長期間さらされている場合に発生するリスクが上がります。

また、ピル(経口避妊薬)の服用やホルモン剤の注入などによっても、乳がんのリスクが確実に高くなるとされています。

日常生活においては、肥満(特に閉経後)、喫煙、過度な飲酒によって乳がんのリスクが高くなることが分かっています。

その他にも、乳がんの5~10%は遺伝性であるといわれているため、乳がんの家族歴がある方は注意が必要です。

乳がんの予防には、禁煙、飲酒を控える、閉経後の肥満を避け適度な運動を行うことが良いと考えられています

(3)子宮がん(子宮頸がん・子宮体がん・外陰がん・膣がん・絨毛がん)

①子宮頸がん

子宮頸がんの多くは、性交渉(性行為)によってヒトパピローマウイルス(HPV)に感染することが原因で発生します。

HPVの感染後、数年以上かけて子宮頸がんに進行すると考えられています。

通常はウイルスに感染しても基本的には免疫機能によって排除されますが、稀に免疫機能が低下によってウイルスが長期間排除されない場合があります。

また、喫煙についても子宮頸がんのリスクを確実に高くするとされています。

HPVは男性も感染し、肛門がんや陰茎がん、中咽頭がんなどの原因になることが知られています。

子宮頸がんを予防するためには、禁煙を行ったり定期的に子宮がん検診を受けることが重要です。

②子宮体がん

子宮体がんは、エストロゲンに影響されて増殖するものと、エストロゲンとは無関係のものに大きく分けられます。

エストロゲンが影響する子宮体がんの原因としては、出産経験が無い、月経不順、肥満などが確実とされています。

また、乳がんのホルモン療法で使用されるタモキシフェンといった一部の薬剤についても要因と考えられています。

いずれにしても体内のエストロゲンの量を増やすものですが、一方でプロゲステロンは予防に繋がるといわれています。

エストロゲンとは無関係の子宮体がんは、がん関連遺伝子の異常に伴って発生するとされ、比較的高齢者に多くみられます。

その他には、高血圧、糖尿病、家族の乳がんなどの経験歴にも関連があるとされています。

子宮体がんを予防するためには、適度な運動が良いとされています。

③外陰がん

外陰部(多くは大陰唇)に発生するがんであり、若年女性ではHPV感染が影響することが多いですが、高齢者ではHPV感染が関わることは少ないとされています。

日本の報告では、外陰がんの発症が多くみられる年齢は67.4歳であり、70歳代がピークだとされています。

その他の要因としては、外陰上皮内腫瘍(VIN)が生じていることや性器疣贅の病歴があることが挙げられます。

外陰がんの発生に関与するHPVについては、HPVワクチンを接種することで感染を予防できます。

また、禁煙についても予防効果があるとされています。

④膣がん

膣がんも高齢者に発症しやすく50~80%がHPVの感染が原因と考えられています。

その他にも、喫煙、免疫抑制状態、過去の骨盤への放射線治療が関係するといわれています。

膣がんは、子宮頸がんと連続する場合が多いため、子宮頸がんと同様の予防法と考えて良いでしょう。

⑤絨毛がん

絨毛がんは、子宮内で胎児と母体を結んでいる”絨毛(じゅうもう)”に発生するがんです。

絨毛細胞が悪性化する明確なメカニズムは解明されていませんが、主に、絨毛細胞が”胞状奇胎”という妊娠した子宮内にぶどうの房のような外観に異常増殖する病気の後に発症するとされています。

また、進行が早く転移しやすい特徴があり、肺や肝臓、脳などに血行性転移を起こしやすいです。

(4)卵巣がん・卵管がん

①卵巣がん

卵巣がんは、40代以上の女性に多くみられ、発症のピークは60代となります。

排卵が多すぎることが主な要因といわれているため、妊娠・出産経験のない人に多く発症します。

また、子宮内膜症性嚢胞(チョコレート嚢胞)を持っている女性が、40代以上になってがん化しやすいことも分かっています。

その他のリスク因子として、月経不順、肥満、子宮内膜症、家族歴、高脂質や高タンパクの食事などが挙げられます。

予防としては、若い頃から低用量ピルを服用し、排卵を抑えるのが有効となります。

②卵管がん

卵管がんの原因は、明確に解明されていません。

妊娠・出産の経験がない人、不妊症の人に発症することが多いことから、ホルモンの影響があると考えられています。

また、閉経後の中高年の女性にも発症します。

卵巣がんから転移するケースも多く、遺伝的に乳がんや卵巣がんを発症しやすい遺伝性乳がん卵巣がん症候群(HBOC)の人もリスクが高いといえます。

卵管がんの多くは閉経後に発症するといわれています。

水様性のおりものは卵管がん特有の症状ですので、気がついたら早急に医療機関を受診することが予防に繋がります。

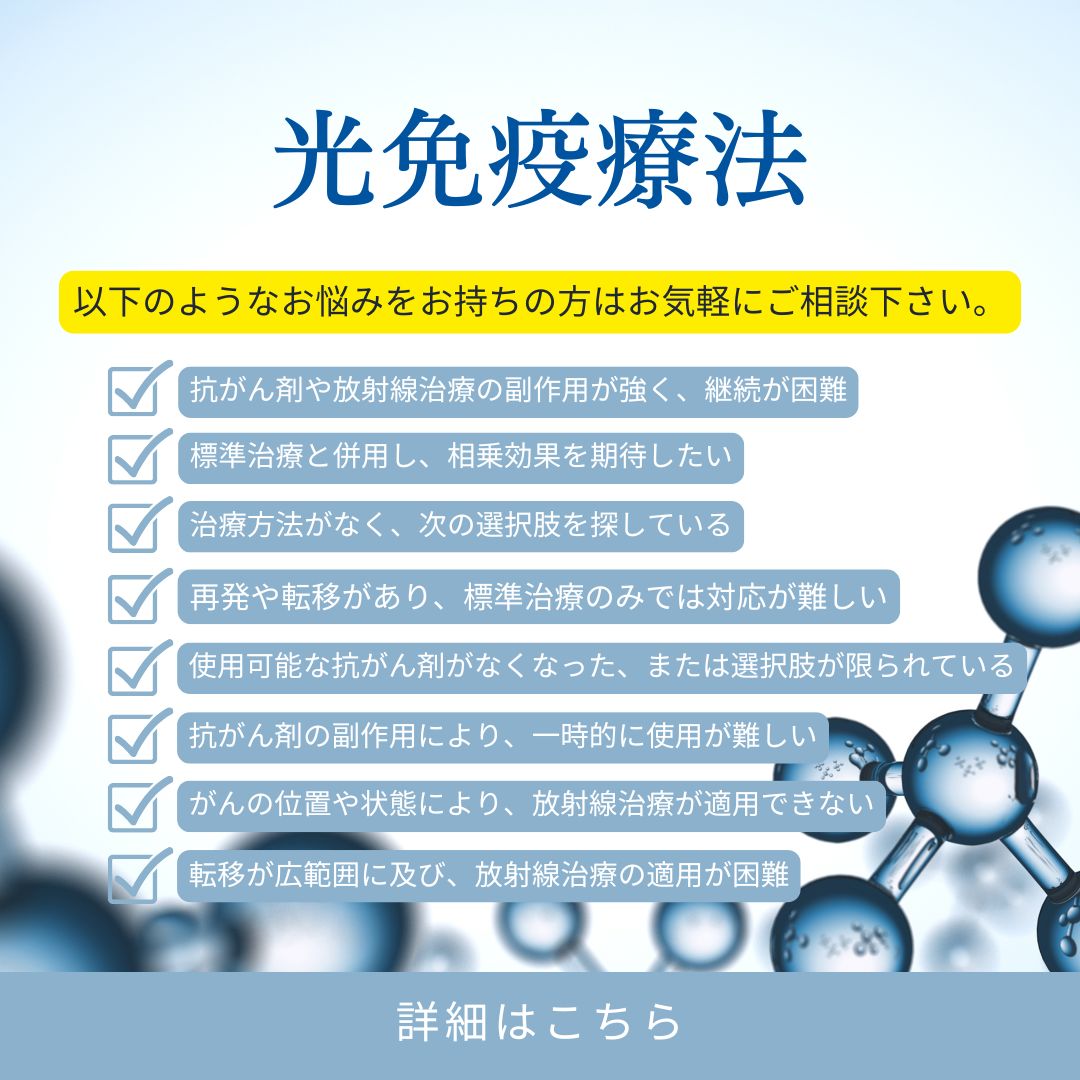

がん治療に光免疫療法の選択肢

これらのがんの治療法としては、手術、放射線療法、薬物療法などの標準治療が一般的となります。

また、がん細胞を特定し、光を照射することで細胞を破壊する光免疫療法も注目されています。

標準治療と組み合わせることが可能であり、相乗効果が出ることが期待されます。

現在、乳がんや子宮がんの治療にお困りの方は、光免疫療法についても検討の余地があるかもしれません。

【当該記事監修者】院長 小林賢次

がん治療をご検討されている、患者様またその近親者の方々へがん情報を掲載しております。ご参考頂けますと幸いです。