肺扁平上皮がんとは

肺扁平上皮がんとは、非小細胞肺がん(NSCLC)の一種であり、肺の気道(気管支)を覆う扁平上皮細胞から発生する悪性腫瘍です。

肺がん全体の約20~30%を占め、喫煙者に多く見られますが、喫煙歴のない患者様でも発生します。

このがんは、中央型(主気管支近傍)と周辺型(肺野)に分類され、進行が早く転移しやすいという特徴を持ちます。

本記事では、肺扁平上皮がんの原因、症状、診断、治療法、予防について詳細に解説し、当院が提供する光免疫療法の役割についても紹介します。

肺扁平上皮がんの原因

肺扁平上皮がんの発生には複数のリスク要因が関与します。

以下に、主な原因とそのメカニズムを解説します。

●喫煙:

最も重要なリスク要因であり、喫煙者の多くが肺扁平上皮がんを発症します。

タバコ煙に含まれる発がん物質が扁平上皮細胞のDNAを損傷し、異常増殖を誘発します。

喫煙量と期間に比例してリスクが増加します。

受動喫煙もリスクを1.5~2倍上昇します。

●環境因子:

・大気汚染:PM2.5やディーゼル排気ガスがDNA損傷を誘発。都市部居住者でリスク1.2~1.5倍となる。

・アスベスト:アスベスト繊維の吸入が炎症と発がんを促進。喫煙と併存でリスク50倍以上となる。

・ラドン:放射性ガスで、鉱山労働者や地下住宅居住者にリスク増加。

●職業的曝露:

・クロム、ニッケル、ヒ素などの化学物質が扁平上皮細胞を変形。

●遺伝的要因:

・EGFR、KRAS、TP53変異が発がんに関与。家族歴(特に肺がん既往)でリスク1.5~3倍。扁平上皮がんは腺がんに比べKRAS変異が少なく、TP53変異が顕著である。

●慢性肺疾患:

・COPD(慢性閉塞性肺疾患)や肺線維症が炎症を介してリスクを増加。COPD患者で肺がんリスク2~4倍に。

喫煙が主要因ですが、非喫煙者でも環境因子や遺伝的素因で発症するため、包括的なリスク評価が重要となります。

症状と診断

肺扁平上皮がんの症状は、がんの部位(中央型・周辺型)、進行度、転移の有無で異なります。

初期は無症状のことが多く、進行に伴い症状が顕在化します。

●症状:

・呼吸器症状:持続性咳(2~3週間以上)、血痰、息切れ、胸痛。中央型は気道閉塞による喘鳴や反復性肺炎。

・全身症状:体重減少、倦怠感、食欲不振、発熱。進行がん(ステージⅢ~Ⅳ)で顕著に現れる。

●転移関連:

・骨転移:骨痛、病的骨折(脊椎、肋骨)。

・脳転移:頭痛、めまい、運動麻痺、けいれん。

・肝転移:黄疸、腹痛、肝機能異常。

・副腫瘍症候群:高カルシウム血症、PTHrP分泌による症状(扁平上皮がん特有)。

●無症状:早期(ステージⅠ)では、健診の胸部CTで偶然発見する場合も(10~20%)。

●診断:

診断は画像診断、組織学的確認、遺伝子解析を組み合わせて行います。

・画像診断:

・胸部X線:腫瘍影や気道閉塞を検出。

・胸部CT:腫瘍の大きさ、位置、リンパ節転移を評価する。中央型は主気管支狭窄、周辺型は結節影。

・PET-CT:遠隔転移やリンパ節転移の検索。

・MRI:脳転移や脊髄圧迫の評価。

・気管支鏡検査:中央型腫瘍の可視化と生検。

・組織生検:気管支鏡、CTガイド下針生検、胸腔鏡で組織採取。扁平上皮がんの特徴(角化、細胞間橋)を確認する。

・腫瘍マーカー:SCC抗原が30~50%で上昇。補助診断に使用。

・遺伝子解析:PD-L1発現、TP53、EGFR変異を評価し、免疫療法や標的治療の適応を判断。

・ステージング:TNM分類。ステージⅠ(局限性)~Ⅳ(遠隔転移)で予後と治療が異なる。

早期発見には低線量CTが有効であり、喫煙歴の50歳以上に推奨されます。

治療方法

肺扁平上皮がんの治療は、ステージ(Ⅰ~Ⅳ)、患者様の全身状態(PS 0~2)、遺伝子情報に基づき選択されます。

●手術:

・適応:ステージⅠ~Ⅱ、限局性ステージⅢ。PS 0~1で肺機能が十分な患者様に対して。

・方法:肺葉切除(標準)、区域切除(早期)、胸腔鏡手術(低侵襲)。リンパ節郭清を併施。

・効果:ステージⅠで5年生存率70~80%、ステージⅡで50~60%。

・限界:転移(ステージⅣ)やPS 2以上では不適。術後再発率20~40%。

●化学療法:

・適応:ステージⅢ~Ⅳ、術後補助療法。

・レジメン:

シスプラチン+ビノレルビン/ゲムシタビン:扁平上皮がんの標準。奏効率20~30%。

カルボプラチン+パクリタキセル:高齢者やPS 1~2に適応。

・効果:ステージⅣで中央生存期間10~14ヶ月。

・副作用:骨髄抑制、腎毒性、神経毒性。

●放射線療法:

・適応:局所進行(ステージⅢ)や手術不能症例、症状緩和(骨転移、脳転移)。

・方法:

定位放射線療法(SBRT):早期(T1~2N0)で手術不適応者に対して。局所制御率80~90%。

化学放射線療法(CRT):シスプラチン併用でステージⅢに対して。5年生存率20~30%。

緩和放射線:転移性疼痛や気道閉塞の緩和。

・副作用:放射線肺炎、食道炎、疲労感。

●標的治療:

・適応:扁平上皮がんではEGFR変異やALK融合がまれであり、腺がんに比べ限定的。

・薬剤:

ネシツムマブ(EGFR阻害薬):扁平上皮がんの進行症例で生存期間延長(2~3ヶ月)。

アムルビシン:救済療法として使用。

・限界:遺伝子変異の少なさが標的治療の適応を制限。

●免疫チェックポイント阻害剤:

・適応:PD-L1発現陽性のステージⅣ、または化学療法後の進行症例。

・薬剤:

ペンブロリズマブ/ニボリズマブ(PD-1阻害薬):奏効率20~40%、持続的寛解が可能。

イピリムマブ(CTLA-4阻害薬):ニボリズマブ併用で効果増強。

・効果:PD-L1高発現で中央生存期間18~24ヶ月。

・副作用:自己免疫疾患(肺炎、肝炎)、皮膚障害。

●緩和ケア:

・適応:PS 3以上、治療効果が見込めない症例に対して。

・方法:疼痛管理(オピオイド)、酸素療法、栄養支援、心理ケアなど。

・目的:QOL向上、

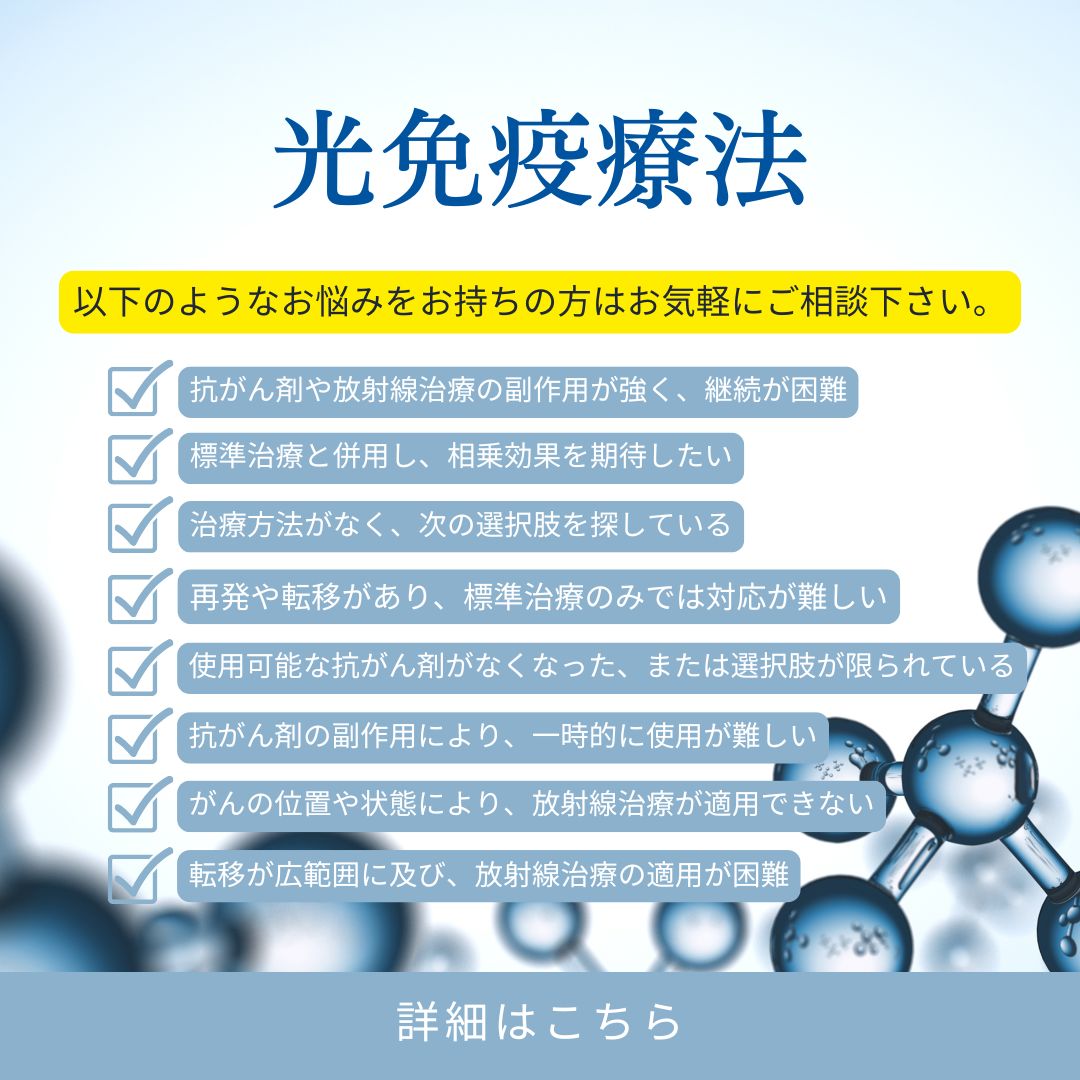

光免疫療法について

光免疫療法は、がん細胞に選択的に集積する薬剤と近赤外光を組み合わせ、がん細胞を破壊する治療法です。

当院では、肺扁平上皮がん(特に進行・転移性症例)にも適用可能な場合があります。

光免疫療法には、以下のような特徴があります。

まず抗体-光感受性物質複合体を静脈投与し、がん細胞表面の抗原(扁平上皮がんではEGFRが高発現)に結合させます。

次に、近赤外光を腫瘍に照射し、活性酸素を生成してがん細胞を壊死させます。

光免疫療法は、正常細胞への影響が少なく、副作用が軽微という利点があります。

また、化学療法、免疫療法と併用することで、遠隔転移の縮小も期待できます。

そして、外来治療が可能であり、QOLを維持しながら治療を継続できます。

詳細は以下よりご確認ください。

予防と早期発見

肺扁平上皮がんの予防と早期発見は、予後改善の鍵となります。

以下に、具体的な対策を解説します。

●予防:

・禁煙:喫煙中止で10~15年後にリスクが非喫煙者レベルに低下。禁煙外来が有効となる。

・環境対策:アスベストやラドン曝露の回避。

・生活習慣:野菜・果物の摂取(抗酸化作用)、適度な運動でリスク低減。

・職業:化学物質曝露の管理、定期健康診断。

●早期発見:

・低線量CT健診:喫煙歴の50~80歳に推奨されます。ステージⅠでの発見率20~30%、5年生存率向上。

・定期検診:COPDや家族歴のある人は年1回の胸部CT推奨。

・症状の発現:持続性咳、血痰、胸痛は早期受診のサイン。

・腫瘍マーカー:補助的に使用。

早期発見により、ステージⅠ~Ⅱでの治療成功率(5年生存率70~80%)が向上します。

まとめ

肺扁平上皮がんは、喫煙を主因とする非小細胞肺がんの一種であり、肺の気道扁平上皮細胞から発生し、肺がんの20~30%を占めます。

原因は喫煙、環境因子(アスベスト、ラドン)、遺伝的変異で、予防には禁煙と環境対策が重要です。

症状は咳、血痰、胸痛、転移に伴う骨痛や黄疸などがあり、診断は胸部CT、気管支鏡、生検、遺伝子解析で行います。

治療はステージに応じて異なり、手術(ステージⅠ~Ⅱ)、化学療法、放射線療法、免疫療法、標的治療を選択されます。

また、光免疫療法は、進行・転移性症例に、化学療法や免疫療法との併用でQOLと生存期間の向上が期待できます。

当院は、光免疫療法の実績豊富なため、肺扁平上皮がんでお悩みの方は一度ご相談ください。

【当該記事監修者】院長 小林賢次

がん治療をご検討されている、患者様またその近親者の方々へがん情報を掲載しております。ご参考頂けますと幸いです。