乳がん余命に関する詳細な情報と光免疫療法の可能性

乳がんとは

乳がんは、乳腺組織にできるがんであり、乳管と小葉といった上皮組織に発生し、最初にしこりとして発見されることが多いです。

また、日本女性の部位別罹患者数一位のがんであり、約9人に1人は罹患するといわれています。

そして、年代別では30~60代での発症頻度が高くなります。

乳がんは、早期発見することで高い生存率となるがんですが、進行するに連れて生存率は急激に下がっていきます。

そのため、早期発見・治療が非常に重要となりますので、定期検診やセルフチェックを心がけるようにしましょう。

乳がんの診断は、マンモグラフィーや超音波検査、生検などを用いて行われます。

乳がんのステージ分類

乳がんは、しこりの大きさ、リンパ節転移の有無、遠隔転移の有無によって、0期~Ⅳ期までのステージ(病期)に分類されます。

そして、ステージによって病状や生存率が異なります。

- ステージ0:がん細胞が乳腺や小葉に限局している状態。非浸潤がんとも呼ばれ、極めて初期段階の乳がんです。

- ステージⅠ:がんが乳房内に限られている状態で、腫瘍の大きさは2cm以下、リンパ節や他の臓器に転移していない初期段階。

- ステージⅡ:がんが乳房内にあるが腫瘍が2~5cmとなり、リンパ節転移をしている状態。

- ステージⅢ:がんが乳房の外にまで広がり、リンパ節転移はしているが遠隔転移はしていない状態。

- ステージⅣ:がんが乳房以外の他の臓器(骨、肺、脳、肝臓など)に転移し、最も進行している状態。

初期段階では、手術や放射線治療などの局所治療、ホルモン療法などの治療が選択されることが多いです。

ステージⅢC以降などの進行がんに対しては、化学療法(抗がん剤)や光免疫療法などの治療が選択されることが多いです。

乳がんのステージや治療法によって、5年生存率や10年生存率は大きく変わる傾向があります。

乳がんの再発リスクや転移リスクも、ステージやがんの性質によって異なります。

乳がんの生存率とは

生存率とは、診断から一定期間後に生存している確率であり、治療効果を判定する最も重要な指標となります。

生存率が高くなるということは、それだけ余命が長くなるということですので、生存率を理解しておくことは大切です。

1年、3年、5年、10年生存率などで統計され、それらの結果から年齢別の生存率の比較などが行われます。

その中でも、5年生存率や10年生存率ががんの治療成績を表す指標としてよく用いられます。

また、生存率は、計算方法によって実測生存率と相対生存率という2つの数値が使用されます。

●実測生存率

実測生存率は、死因に関係無く全てのの死亡を計算に含めた生存率となります。

この中には、性別や年齢、合併症といった、がん以外の死因による死亡も含まれまる。

●相対生存率

相対生存率は、がん以外の死因を除いて、がんのみによる死亡を計算した生存率です。

がん患者について計測した実測生存率から、対象となる人と同じ性別・年齢分布の日本人の期待生存率を割って算出します。

相対生存率を利用することで、予後を比較することが可能なため、実測生存率より相対生存率が一般的な指標として用いられます。

また、世界と日本のがんの生存率の比較や全国がん登録においても相対生存率が用いられます。

乳がんの5年相対生存率

部位別のがんにおける生存率を比較する場合の指標として、5年生存率が最もよく用いられており、治癒率の目安となります。

乳がんのステージ毎の5年相対生存率は、以下のようになります。

・ステージ0:100%

・ステージⅠ:約96%

・ステージⅡ:約90%

・ステージⅢ:約77%

・ステージⅣ:約38%

進行が進むに連れて生存率が下がりますが、ステージⅡでも90%の生存率となり、他の部位のがんと比べると非常に高い数値となります。

しかし、ステージⅣまで進行すると、乳がんであっても生存率は40%を下回ってしまうため、早期発見・治療がいかに重要かが理解できるはずです。

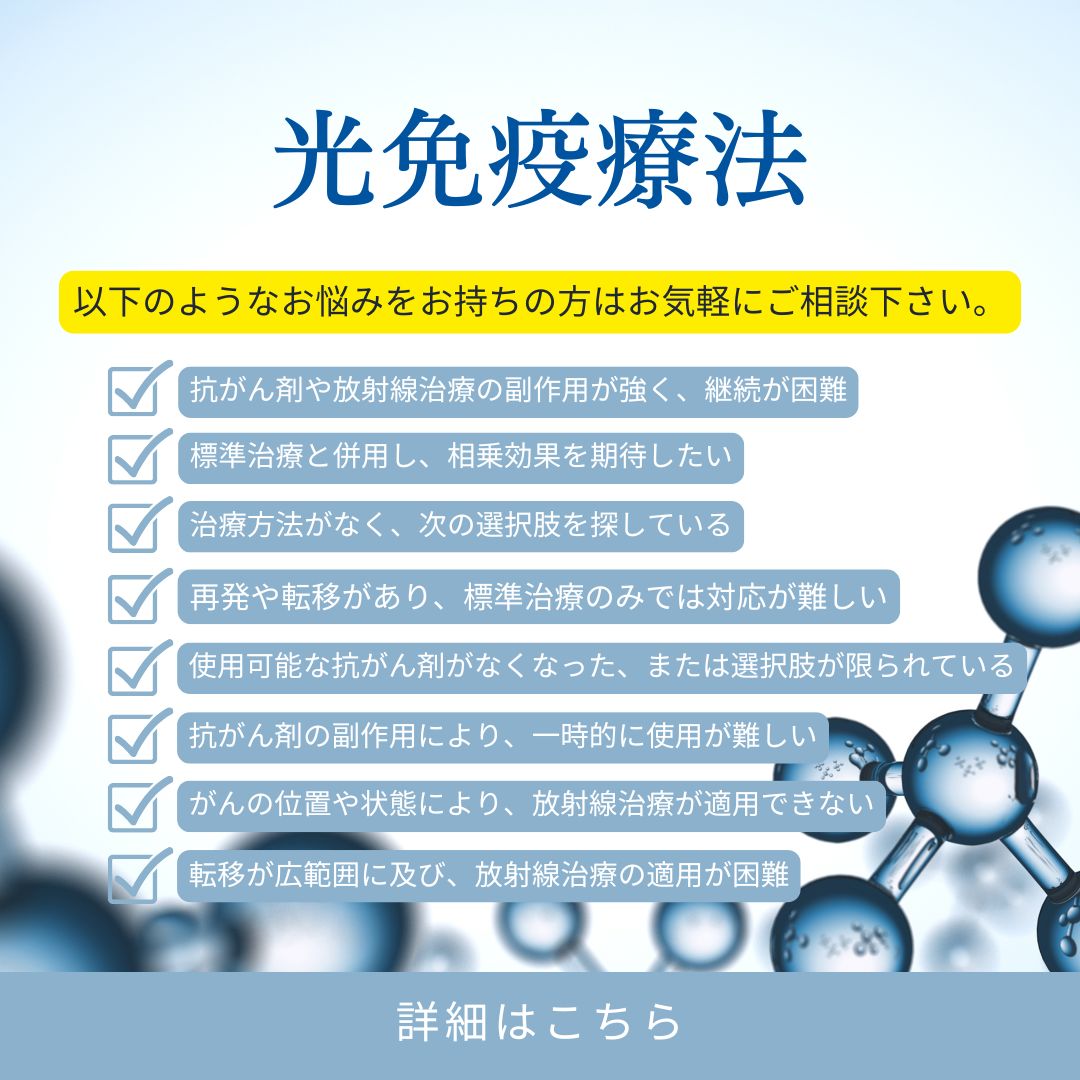

光免疫療法とは

この治療法は、特定の薬剤と光を組み合わせてがん細胞を攻撃する方法です。

薬剤はがん細胞に集積し、その後特定の波長の光を照射することで、がん細胞を破壊します。

光免疫療法の利点は、副作用が少なく、特定のがん細胞のみを狙って攻撃することができる点にあります。

以下より当院の光免疫療法の詳細をご確認頂けます。

まとめ

乳がんの余命は、がんの性質やステージなど、多くの要因によって異なります。

また、ステージ毎に生存率は大きく変動するため、自身のステージと生存率を認識しておくことは重要となります。

乳がんは、特に早期発見・早期治療が重要であり、進行度に応じて治療法を選択することが求められます。

光免疫療法は、余命宣告を受けた乳がん患者様にも適応できる可能性があります。

標準治療と組み合わせる集学的治療として、余命をより長く出来る可能性がありますので、一度検討してみる余地があるでしょう。

【当該記事監修者】院長 小林賢次

がん治療をご検討されている、患者様またその近親者の方々へがん情報を掲載しております。ご参考頂けますと幸いです。